キャリア・就職支援

生涯学習・司書講習

入試情報

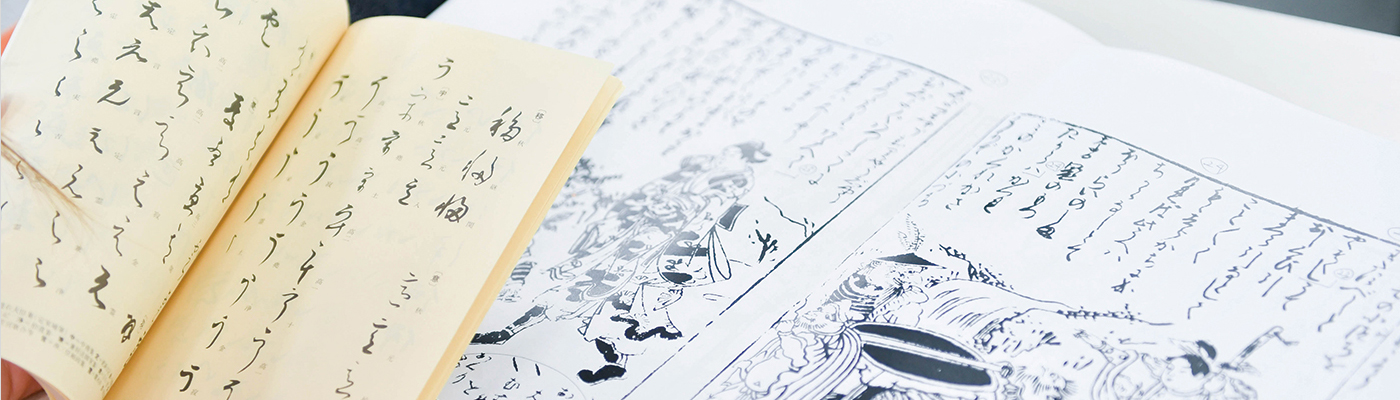

先人たちの残した文化財を、次世代に伝える力を養う

文化財は、人間の文化活動によって生み出されたものです。

文化財は、人間の文化活動によって生み出されたものです。

仏像、古文書、土器、美術品などさまざまな文化財を次世代に継承するために歴史学・考古学・美術史学・文化財科学などの学識や技能の総合的な修得を目指し実物・実地・実体験主義で学びます。

|

|

学びの特色

01;探究心を刺激する豊富な実習

01;探究心を刺激する豊富な実習

1年次の前期に関東近郊の巡検、2年次の夏休みに発掘、後期に古文書の修理、3年次の前期に分析、夏休みに美術工芸品の取り扱い、4年次の夏休みに1週間の巡検などがあります。

02;文化財学科は1年次から専門の授業があります

02;文化財学科は1年次から専門の授業があります

1年次から専門の「考古学」「地理学」「文化人類学」「文化財研究法」を学びます。「文化財研究法」はオムニバス形式で、8名の教員が文化財の世界を広く紹介します。

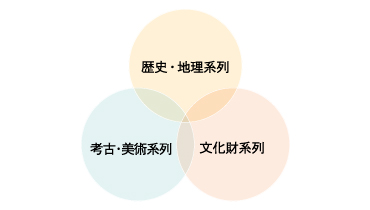

03;専門性を高める3つの専攻

03;専門性を高める3つの専攻

2年次から専攻の選択があります。個人の興味、将来の進路に合わせて、「歴史・地理系列」「考古・美術系列」「文化財系列」の 3つの科目群から1つを選択し、専門性を高めます。

※選択したコースの科目群だけではなく、他のコースの科目も履修することができます。

04;五感を使う多彩な授業

04;五感を使う多彩な授業

諸々の見学や観察(視覚・嗅覚・触覚)のほか、茶碗や掛軸、刀剣などを扱う授業があります。また、和楽器(聴覚)を体験する研究会もあります。

取得できる資格

図書館司書や学芸員の資格も取得できます。

- 中学校教諭一種免許状[社会]

- 高等学校教諭一種免許状[地理歴史]

- 図書館司書

- 司書教諭

- 学芸員

- 宗侶養成課程

学芸員[学芸員課程]

文学部では人文系学芸員の養成講座を開設し、学芸員の資格を取得できるよう指導しています。

GRADUATE'S VOICE

森 咲音 さん

報国寺

文化財学科 2019年3月卒業 大学院文学研究科 博士前期課程 2022年3月修了

本学科は多種多様な文化財に触れられる経験が数多くあります。

資格取得には実践力が必要で、教授のアドバイスで美術品取り扱いの実習のサ ポートを行うスチューデントアシスタントやティーチングアシスタント、調査の随行、院生時には博物館施設でのアルバイトなどを経験。自分の力を磨き、高める数々の機会が今の私の土台になっています。

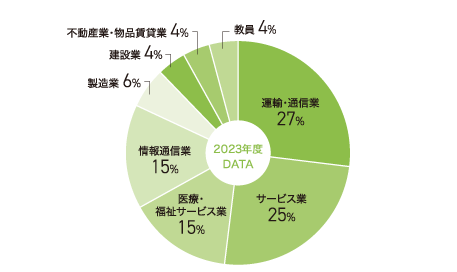

進路状況

卒業後の進路

GRADUATE'S VOICE

山田 洋さん

株式会社小西美術工藝社

文化財学科 2003年3月卒業

現在、文化財の保存・修理の現場で漆塗りの責任者として後輩の指導にもあたっています。修理が始まる前や途中でも、塗膜や部材の状況をよく観察しなくてはなりません。文化財学科で多角的に学んできたことが、修理方針を考えるうえで役に立っていると感じています。

塩沢 桃さん

株式会社小西美術工藝社

文化財学科 2023年3月卒業

幼い頃から親戚が舞う石見神楽(島根県)が大好きで、日本文化への興味から鶴見大学へ進学しました。専門分野に対する先生の熱量が感じられ、講義や実習を通して学んだ文化財の扱い方やその心構えは、文化財修理に携わる人間として責任感ややりがいに繋がっています。

こんな人にオススメ

こんな人にオススメ