キャリア・就職支援

生涯学習・司書講習

入試情報

PICK UP!

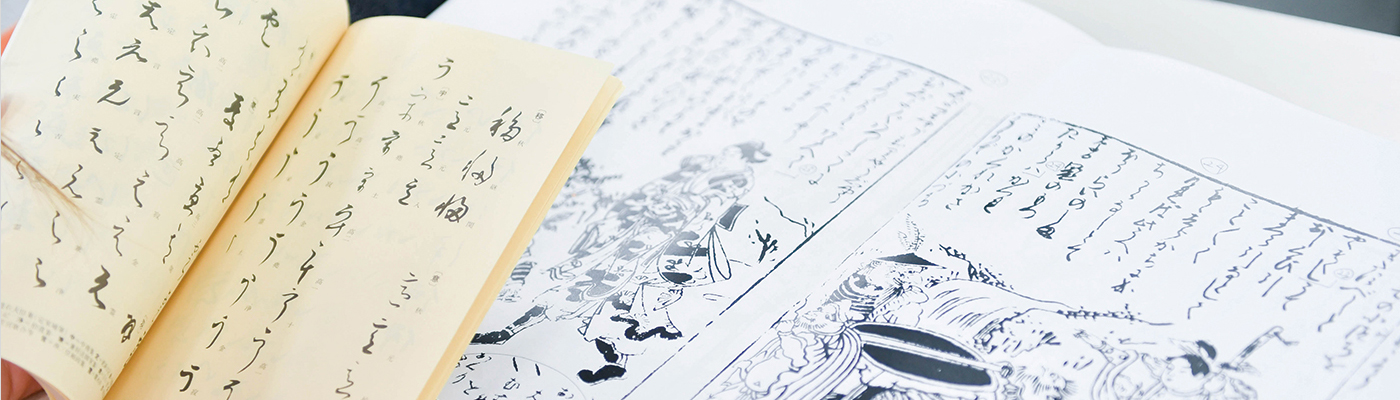

国文学演習 上代・中古Ⅰ

古典文学研究の手法を通して、仲間と共に「常識」を超える体験を

古典作品の写本や版本を見比べてみると、本文が1つでなく写本間に揺れのあることに気づきます。授業では、写本や版本、その影印、古代文献の用例を手掛かりに、もとの本文を探るとともに、揺れが生じた理由に考えを巡らせます。正しいといわれるものは本当に「正しい」のか。伝統的な文学研究の手法を通して、多角的なものの見方・考え方を身につける授業です。

書道Ⅱ(かな)

大学で学ぶ「書写・書道」 ― 書く・観る・考える ―

日本文学科では高等学校「書道」の教員免許の取得が可能です。漢字・仮名・漢字仮名交じりの書について芸術性、実用性の両面から表現と鑑賞を中心に段階的に学修を進めていきます。各自の作品にもとづき相互批評会も行います。仲間との学び合いの中で自らを見つめ直す時間も大切にしています。他領域との連携も重視し、思考を深めながら、学校教育現場の「書写・書道」担当教員に求められる資質・能力の向上を図ることができます。

教職課程

考える力、表現する力を身につける

教職国語科では、教職希望の学生が国語科教育について深く理解することを目的としています。中学・高校の教材をもとに「読むこと」を中心にしながら、さまざまな視点から教材を分析して授業作りを行います。授業のなかで重視していることは、考える力、表現する力を身につけていくことです。実際に教材を分析していくなかで、既習の教材でも中学・高校とは違った読みに出会えるという楽しさがあります。

演習科目(ゼミナール)

4年次には希望のゼミナールに所属し、卒業論文を執筆。教員がマンツーマンで指導します。

上代文学 古代の文化・文学を考える

新沢 典子 教授

古事記や万葉集、風土記などの作品をもとに各自の研究テーマを設定し、上代の知識と理解を深めながら卒業論文を作成します。

中古文学 平安時代の物語・和歌を読み解く

田口 暢之 准教授

平安時代文学という千年のかなたの作品を対象とするため、遠回りでも基礎から調べ、自分の力で読みぬくことが大切です。

中世文学 鎌倉・室町時代の和歌と物語

中野 顕正 講師

西行や定家、平家物語や徒然草を始め、能・狂言や御伽草子なども含む中世文学。文学の故地めぐりや読書会もあります。

近世文学 江戸時代の多彩な文化と文学

田代 一葉 准教授

有名な西鶴、近松、芭蕉のみならず、多様なジャンルの作品がある近世文学。作品を深く追究し、卒業論文を作り上げます。

近・現代文学 明治から現在に至る小説や詩歌

片山 倫太郎 教授

近代文学の卒業論文の対象はさまざまです。個人面談指導と、レポートを何度も書いてもらうことに特に力を入れています。

デジタルパンフレット・資料請求

デジタルパンフレット・資料請求