キャリア・就職支援

生涯学習・司書講習

入試情報

多彩な実習で知識と技術を磨く

PICK UP!

実習ⅢA

文化財について科学的な視点から学ぶ

この授業は、文化財科学に関する実技を主体としています。文化財学科はX 線透視検査装置(レントゲン)や電子顕微鏡など分析機器を複数備えており、これらを学生が操作して材料の特性を調べたり、内部構造や表面の状態を観察したり、数値化して客観的に比較できるデータを作成します。また、文化財を後世に伝えるために劣化要因とその対策を理解し、それぞれの文化財にとって最適な環境を考えながら、展示する際のプランを作成します。このようにさまざまな角度から検証し、文化財の分析と保存について 学びます。

STUDENT'S VOICE

内田 紗佑里さん

文化財学科4年 神奈川県立 二宮高等学校出身

実際に文化財分析の現場で使われている機器を操作し、文化財の保存や修復にどのように活かすかを学びます。また、文化財の展示プランを考えるグループ発表では、展示台や見せ方、照明、湿度など、細部にわたって自分たちで考えました。文化財にとってのベストな展示と、劣化、破損につながらないように保存を考慮することの難しさを感じました。

PICK UP!

STUDENT'S VOICE

白木 星空 さん

文化財学科4年 東京都立 深川高等学校出身

学芸員を経験する先生方から、より実践的な文化財保護を学んでいます

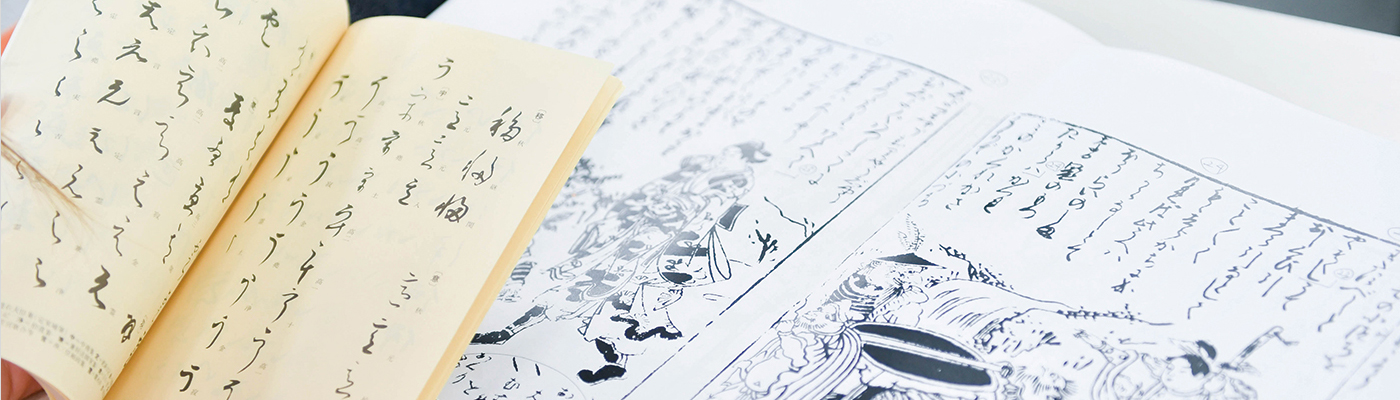

正倉院宝物展で文化財の美しさに圧倒されて興味を持ち、文化財について学べる本学への進学を決めました。文化財学科には土器の復元や発掘、実測作業、古文書の修復などの実習環境が整っており、古文書の修復では穴の開いた箇所を補填する繕いや、本紙に新しい和紙を張り付けて補強する裏打ちなどを経験しました。学芸員の経験を持つ先生も多く、博物館に行った際に文化財や展示方法について、以前と見方が変化したことを実感しています。

TEACHER'S VOICE

矢島 律子 教授

頭脳と身体、感じる心を養い貴重な文化財を後世に遺す“ 文化財人”へ

文化財学科はほかでは稀な実地訓練を多く取り入れ、“文化財人”として即戦力を身につけることができます。多様な分野(歴史・考古・美術史・日本語・宗教・文化財科学)の専任教員が指導し、学びの選択肢も豊富と言えます。実際に文化財に触れる体験を積極的に行い、より多くの情報を実物資料から得てください。今日に伝えられた貴重な文化財の価値を、広く伝え後世に遺す。この使命を果たすことのできる“ 文化財人”を目指してください。

デジタルパンフレット・資料請求

デジタルパンフレット・資料請求