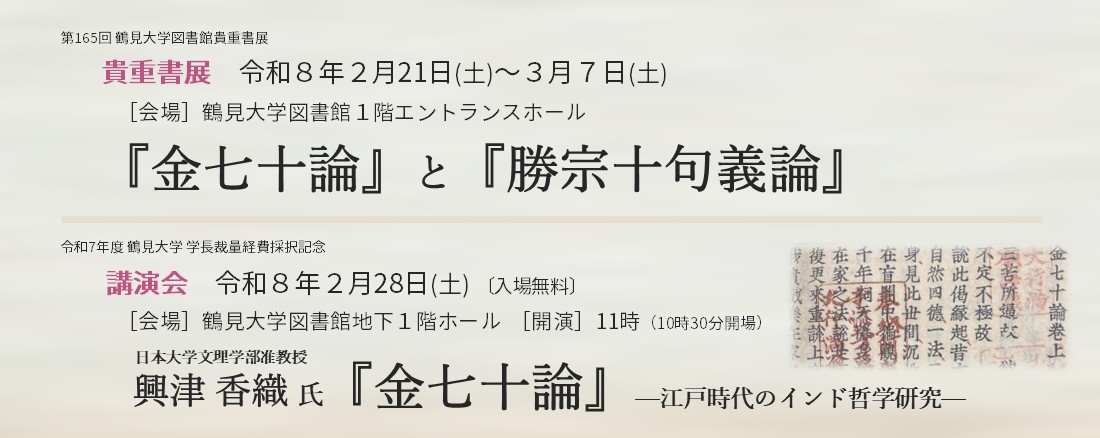

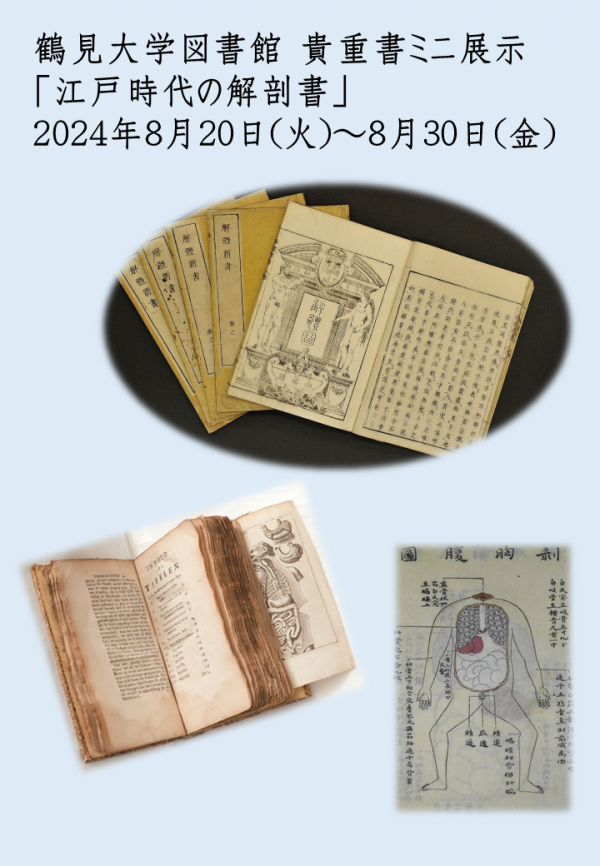

貴重書ミニ展示「江戸時代の解剖書」の開催について【8月20日(火曜日)~8月30日(金曜日)】

第96回鶴見大学図書館貴重書ミニ展示「江戸時代の解剖書」

展示品

- 蔵志 宝暦9年(1759)

- 解体新書 安永3年(1774)

- 重訂解体新書/銅版全図 文政9年(1826)

- ターヘル・アナトミア 1734年

蔵志

山脇東洋著 宝暦9年(1759)

江戸時代中期、漢方医学古方派の泰斗山脇東洋は、漢方古典に対する深い懐疑から、ついに人体の解剖観察にまで歩みを進めた。宝暦4年(1754)閏2月、公許を得て京都で刑死体の腑分け(解剖)を見学し、その所見を『蔵志』に掲載した。これが日本最初の公の人体解剖であった。剖検の際、東洋は持っていたウェスリング(独)の解剖書の図と実物とを比較し、その図版の正確さに驚嘆した。その感動は生き生きと『蔵志』に述べられている。

解体新書

クルムス(独)著 ディクテン(蘭)訳 杉田玄白重訳 安永3年(1774)

明和8年(1771)3月4日、刑死体の腑分け(解剖)を見た杉田玄白、前野良沢、中川淳庵の3名は、内臓の所見が、持っていたヨハン・アダム・クルムス原著の蘭訳解剖書(通称ターヘル・アナトミア)の解剖図と一致することに感動して、本書の翻訳を思い立ち、その翌日から作業にとりかかった。苦心の末、安永3年(1774)8 月に『解体新書』と題して出版した。本書は医学書のみならず、西洋の書物全体から見て最初の本格的翻訳書であり、本書の出版は日本医学史のみならず、日本文化史上画期的な事業となった。

重訂解体新書

クルムス(独)著 ディクテン(蘭)訳 杉田玄白訳 大槻玄沢重訂 文政9年(1826)

『解体新書』の文に誤りの多いことは杉田玄白自らがよく知っていたことで、玄白は高弟の大槻玄沢に命じてこれを改訂し、『重訂解体新書』を作らせた。本書はクルムスの解剖書に依ってはいるが、単なる翻訳ではない。注釈にあたる名義解には、多くの蘭書を読破して研鑽を積んだ玄沢の主観が堂々と盛られていて、すでに翻訳書の域を脱している。寛政 10 年(1798) に完成。

銅版全図

クルムス(独)著 南(小柿)寧一図 中伊三郎刻 文政9年(1826)

『重訂解体新書』の附図として、大阪の中伊三郎が、クルムスの原書を模刻して作ったものである。中伊三郎は蘭学者中天游の従弟に当たる人である。

Ontleedkundige tafelen (ターヘル・アナトミア)

クルムス(独)著 ディクテン(蘭)訳 1734年 アムステルダム版 蘭訳原本

通称「ターヘル・アナトミア」と呼ばれる本書は、ドイツの医師で解剖学者のクルムス(Kulmus, Johann Adam, 1689-1745)が著した解剖書『Anatomische Tabellen』第3版(1732)を、オランダ人医師ディクテン(Dicten, Gerardus, 1696頃-1770)が蘭語に訳したもの。原文に忠実な逐語訳である。蛇皮装。

会期:2024年8月20日(火曜日)~8月30日(金曜日)

会場:鶴見大学図書館 エントランスホール

時間:

- 月曜~金曜:8時50分~18時

- 土曜/日曜:休館

- 8月25日(日曜)※オープンキャンパス開催日:10時~15時

開館時間は図書館ホームページのカレンダーもご確認ください。

入場無料。学外の方も展示をご覧になれます。

学外の方の入館について:入館ゲート横のチャイムを鳴らすとスタッフがゲートを開けますので、展示を見にきたとお伝えください。お帰りの際もスタッフまでお知らせください。